現状に満足せず、演劇を通じて、社会の今日的な課題と向き合う。

母校は劇場!

「劇場創造アカデミー」は、2009年に東京・杉並区の公立劇場、座・高円寺が開設した、未来に向けた「劇場人」の育成を目的とする2年制の演劇研修所です。毎日劇場に通いながら、演劇について「知り、考え、実践する」新しいカタチのカリキュラムを実施しています。

◆授業期間 2025年 4月~ 2027年 3月 夏期・冬期・春期休暇あり

※基本的に2年間はアカデミーでの学びに専念してください。入学前から決まっていた仕事や、キャリアに通じる仕事への参加などについては、その都度、ご相談ください。

◆授業時間 月曜日~金曜日 10時~ 12時/ 13時~ 15時 ( 1日 2コマの授業を受講)

※授業課題で自主稽古を行う場合は、15時~18時にけいこ場が利用できます。

◆授業場所 座・高円寺 けいこ場(地下 3階) 阿波おどりホール(地下 2階)、天道館(三軒茶屋)他

※劇場外での授業の場合、交通費は自己負担となります。

*上記以外に特別授業や劇場研修があります。

*授業時期は上記と異なる場合があります。

◎受講生特典

・座・高円寺の主催・提携公演の舞台稽古(ゲネプロ)または本公演(年間30作品程度)を無料で観劇することができます(レポート提出あり)。

・日本劇作家協会が主催する「戯曲セミナー」(年30回程度)に、聴講生として参加することができます(アカデミー1年目対象、人数限定、添削授業への参加は不可。参加者は運営の手伝いもします)。

※特殊な事情による変更、オンライン授業になった場合はこの限りではありませんので、ご了承ください。

・修了後も学び直しをしたい時は、アカデミーの授業を単科受講することができます(有料)。

※受講科目限定。事前申し込みが必要です。

その他の活動やイベント

来場者に直接関わりながら働くフロント・スタッフや、 2階のカフェでの接客の体験、地域のみなさんと一緒に盛り上げる高円寺の恒例行事「高円寺びっくり大道芸」や「高円寺演芸まつり」、劇場開館から続く子どもたちを軸としたプログラム「みんなの作業場」(ワークショップ)、「絵本の旅@カフェ」(絵本の読み聞かせ)、劇場を子どもたちの遊び場に変身させるゴールデンウィークの「みんなのリトル高円寺」、生活と劇場をつなぐ「座の市」(フードマーケット)などに参加することで、地域の中の劇場の役割について、実際にその中に身を置きながら考える機会としています。

※一部授業として参加する場合があります。

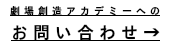

〔基礎課程〕

研修生全員が同一のカリキュラムを受講します。演劇や劇場に対する基本的な考え方を身につけ、俳優とスタッフが互いの役割を理解し合うことが目的です。

実技では、台本の読み方、役へのアプローチ方法をはじめ、能や合気道など伝統的な身体技法、ダンスや台詞に頼らない身体表現方法まで、様々な演技手法を学びます。

講義では、国内外の最先端の舞台作品から伝統演劇まで幅広く舞台芸術について学ぶ一方、劇場の社会的な役割を基礎知識や最新の傾向、第一線の仕事等と共に理解を深めます。

一年の締め括りには、研修生自身の問題意識をもとに企画を立て、その成果発表を行います。

実技

▼演技基礎Ⅰ

稽古方法と、稽古場に関する昨今の舞台藝術における課題を例にあげながら、創作に入る前の準備方法について個々の資質に合わせてじっくり向き合っていきます。

担当講師:竹中香子(プロデューサー・俳優・日仏通訳・演劇教育)

▼演技演習基礎Ⅱ ※上演発表あり

俳優の演技の基本となる方法論、基礎技術の習得を目的とした演習です。

担当講師:日澤雄介(演出家、俳優、劇団チョコレートケーキ主宰)

▼身体表現Ⅱ

台詞に頼らない身体の表現を探します。自分から発せられるものと自分の感覚との誤差、自分のイメージする動きを再現出来る身体、止まれる身体など自由な身体を探ってゆきます。台詞に頼らない身体の表現を探します。

担当講師:小野寺修二(演出家、振付家、カンパニーデラシネラ主宰)

▼合気道

仕手(技を掛ける)と受け(技を受ける)を通して基本動作を稽古します。円滑な身体運動能力とともに、自己を律すること、相手に向き合う精神を学びます。(*二学年合同授業)

担当講師:清水健太(天道流合気道天道館道場長)

▼発声Ⅰ

「腹式呼吸による発声」「歌を楽しんで歌う」「自分で歌を作る」「身体を動かしながら声を出す」ということを軸に、ワークショップ形式で行います。

担当講師:伊藤和美(ヴォイストレーナー)

▼発声Ⅱ

基本的な考え方を変え、自分で自分の声や呼吸の状態を把握できるようになること=トラブルの事前回避・役作りへの反映が出来ることを目的とします。 (*二学年合同授業)

担当講師:新田惠(ヴォイストレーナー)

▼応用演劇WS

人々と演劇の関係を拡張し、演劇のもう一つの可能性を探求する領域とも言える応用演劇について、ここではその広がりを知り、特に代表的な思想であり方法論である「被抑圧者の演劇」について、一部実技を伴う形で考察します。

担当講師:花崎攝(シアター・プラクティショナー)

▼能

能において身体はどのように使われるのでしょうか。身体の中の、左と右、前と後ろ、上と下、内と外、骨と肉、面(めん)と面(つら)など、対の要素が、それぞれにブレーキとアクセルを同時に踏み込んで、舞台の星間物質となり、波動が送られ、男と女、神と鬼、彼岸と此岸などに、また対します。

担当講師:清水寛二(能役者)

※上記以外も開講予定。

講義

▼パフォーマンス概論

現代演劇、ダンスなど、パフォーマティヴな芸術活動についての概要を学びます。古代ギリシアのトラゲディア・コメディアから現代演劇までの、さまざまな演劇の実態について、現代演劇の具体的な事例を紹介しつつ分析・解析してゆきます。

担当講師:内野儀(演劇批評家、学習院女子大学教授) 佐々木敦(思想家、HEADZ主宰、文学ムック「ことばと」編集長)

▼伝統演劇論

前代の文化を根絶やしにしない。そこにこそ日本人と日本人の美意識がある。日本と日本人が守り、育ててきた伝統芸能の「歌舞伎」を中心に、日本人にとって「伝統芸能」とは何か、何をもたらしてきたのかといったことを考えます。

担当講師:犬丸治(演劇評論家)

▼劇場環境論

劇場運営・経営に欠かすことのできない環境としての「公共性」を意識することをめざします。ゲストスピーカーによる具体的な現場実践事例の紹介、受講者との質疑等を通じて「知の再編集」を試みてゆきます。

担当講師:中村陽一(立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授)

▼映像メディアWS

舞台芸術と映像、デジタルテクノロジーを組み合わることで、どのような演出効果を生み出すのかを、作品の事例を映像で見ながら、映像やテクノロジーを使う演出意図を探り、作家性、作品の強度といった普遍的なテーマを追求します。

担当講師:飯名尚人(映像作家、Dance and Media Japan主宰)

▼演劇概論

日本の演劇に圧倒的に足りないと思われる、歴史と理論の二つに主眼をおいて行います。歴史という言説がなぜ、いかに立ち上がっていったのかを、実践へと介入するための理論を構築するために行います。アジア、革命、アヴァンギャルド、実験、民衆、在日、LGBTなど様々なテーマを元に歴史を読み込んでいきます。

担当講師:高橋宏幸(演劇批評家、桐朋学園芸術短期大学演劇専攻准教授)

※上記以外も開講予定。講義については、一部公開講座として一般の方にも公開します。該当の講座については、実施前にHPでお知らせ致します。

〔専門課程〕

研修生全員が受講する共通のカリキュラムの他に、演技・舞台演出・劇場環境、いずれかを選択し、ゼミ形式の授業を行ないます。1年目の研修を基礎に、それぞれの分野で活動していくための知識と技術を学ぶことが目的です。

ゼミでは、各現場における具体的な作業の指導とともに、各々の作業の前提となる考え方が身につくような授業を行います。

共通カリキュラムでは、公共劇場をはじめ、劇場という場に関する理解を深めるために演劇的手法を応用したアプローチや運営方法、さらに〈劇場人〉としてさらに広く活動してゆく為に必要なスキルや知見を学びます。

スタジオ・パフォーマンスを行う「演技演習」のほか、全国各地の劇場にフィールドワークをおこない社会デザイン的な分析をする「劇場環境実践論」などがあります。

ゼミ

▼演技ゼミ

2024年度より内容を変えて開講。第一線の現場で求められる演技術について、丁寧に向き合うゼミを予定しています。

担当講師:シライケイタ(演出家、脚本家、俳優)

▼舞台演出ゼミ

舞台表現における「演出」の意味を、舞台芸術の再定義という観点からとらえ直すとともに、演出における実際的な作業工程を知り、体験する演習です。

担当講師:松本修(演出家、俳優)

▼劇場環境ゼミ

非営利組織のマネジメントに関する文献講読を軸に、発表とディスカッションを行うとともに、劇場法など劇場環境をめぐるトピックについて討議し、提言をまとめます。

担当講師:高宮知数(マーケティング・プロデューサー)

演習

▼劇場環境実践論

“公共性”という概念に焦点を当てた授業を展開します。公共性が展開する場となる“公共圏”の新たな担い手として現代社会に登場した社会的諸組織(NPO/NGO、ボランタリーな市民組織など)に着目し、それらを含んだ地域社会のなかで劇場という場が持つ意味と可能性、課題を考察します。

担当講師:中村陽一(社会デザイン学会会長、青森中央学院大学特任教授)

▼フィールドワーク

社会デザインの視点から劇場運営や表現活動を考える授業「劇場環境実践論」(講師・中村陽一)の一環として、夏休み中(7月から8月)地方の公共施設の見学。2019年度は、京都市にて各劇場を訪問見学、2023年度は静岡県舞台芸術センター(SPAC)にて開催。2024年度は東京芸術劇場を見学。

修了上演

舞台芸術の専門家を目指し、座・高円寺で2年間学んだ「劇場創造アカデミー」の生徒たちによる学びの集大成として、座・高円寺の主催公演として、修了上演を行います。修了上演を終えたアカデミー生は、俳優としてさらに活動の幅を広げたり、劇団を結成し独自の活動を始めたり、あるいは劇場スタッフとして活躍したりと、劇場創造アカデミーで培った力を発揮し国内外で活躍し続けています。

※カリキュラム・講師は年度ごとに異なる場合があります。

■シライケイタ(しらい・けいた)

演技ゼミ

演出家、脚本家、俳優

2010年、自らの初戯曲となる『escape』を上演し、劇団温泉ドラゴン旗揚げ。以降、同劇団内外で数々の脚本・演出を手掛ける。座・高円寺芸術監督。日本演出者協会理事長。日韓演劇交流センター会長。

■松本修(まつもと・おさむ)

舞台演出ゼミ

演出家、俳優

1955年、札幌市生まれ。文学座の俳優を経て、89年に演劇集団MODEを設立。チェーホフ、ベケット、ワイルダー等の海外戯曲を独自のワークショップで再読・再構成し上演。2000年代はカフカの小説を多数舞台化している。

■日澤雄介(ひさわ・ゆうすけ)

演技演習基礎

演出家、俳優、劇団チョコレートケーキ主宰

2000年に劇団チョコレートケーキを旗揚げ。2010年より演出としても参加し、現在に至るまで劇団全作品の演出を務める。俳優に飾らせないストレートな演出は、淡々としながらも重厚な作品世界を体感できる空間を打ち出す。2014年、2018年、2022年に読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞。

■竹中香子(たけなか・きょうこ)

演技基礎

プロデューサー、俳優、日仏通訳、演劇教育

日本人としてはじめてフランスの国立高等演劇学校の俳優セクションに合格。フランス俳優国家資格とフランス演劇教育者国家資格を取得。パリを拠点に、フランス国公立劇場を中心に多数の舞台に出演。主な出演作に、市原佐都子作・演出『妖精の問題』『Madama Butterfly』『Madame Chrysanthemum』、太田信吾作・演出『最後の芸者たち』。

■小野寺修二(おのでら・しゅうじ)

身体表現

演出家、振付家

1995年パフォーマンスシアター「水と油」を結成。全作品の構成演出に関わる。2008年から「カンパニーデラシネラ」を主宰。振付家・パフォーマーとして活動の場を広げている。

■伊藤和美(いとう・かずみ)

発声Ⅰ

ヴォイストレーナー

演劇やオペラのスタッフを務める傍ら、06年まで「時々自動」に作曲、パフォーマーとして参加。05年度文化庁派遣在外研修生として1年間渡英。現在、新国立劇場演劇研修所講師。

■新田惠(にった・めぐみ)

発声Ⅱ

ヴォイストレーナー

国立音楽大学声楽科卒。オペラ、ミュージカル、ミサ曲、レクイエム等の宗教音楽、ベートーベンの第九のソリストを務める。スーパーエキセントリックシアター、青年座、東宝芸能、加藤健一事務所、多摩美術大学、舞台芸術学院等で歌唱指導及び後進の指導にあたる。現在、東京アニメーションカレッジ専門学校、すみだ水族館、新江ノ島水族館などで講師を担当。

■清水寛二(しみず・かんじ)

能

能役者

1953年生まれ。銕仙会会員。山本順之・観世寿夫・八世観世銕之丞・九世観世銕之丞らに師事。佐藤信演出・Danny Yung演出『The Spirts Play 霊儀』などにも参加。2018年「青山実験工房」を始める。東京藝術大学非常勤講師。

■清水健太(しみず・けんた)

合気道

天道流合気道天道館道場長

管長の清水健二は合気道創始者植芝盛平氏の内弟子として修行後1969年に独立。1982年に天道流合気道を創設。後進の育成・指導にあたるとともに、ドイツなど海外でも合気道の普及に務める。

■花崎攝(はなさき・せつ)

応用演劇WS

シアター・プラクティショナー

黒テントを経て2010年から1年間渡英、応用演劇の理論と実践を学ぶ。障碍のある人たちとの演劇活動、先住民の若者と環境を考えるプロジェクト(フィリピン)など国内外で継続中。演劇は具体的に人々をつなぎ、一緒に課題を見つめて表現し伝え合う媒体であると考えている。

■齋藤茂男(さいとう・しげお)

劇場技術論基礎Ⅰ

照明家、LDC-J会員

演出家の佐藤信や串田和美、白井晃等との仕事多数。劇場創造アカデミー第1期修了上演から携わる。主な作品に『リア』(佐藤信)、『マハゴニー市の興亡』(白井晃)、『メトロポリス』(串田和美)など。

■服部基(はっとり・もとい)

劇場技術論基礎Ⅰ

照明家、LDC-J会員

こまつ座をはじめ演劇、ミュージカル、オペラ、能とひろく舞台照明を手がける。

■藤田赤目(ふじた・あかめ)

劇場技術論基礎Ⅱ

舞台音響

名古屋市出身。北村想、竹内銃一郎、生田萬、岩松了、鄭義信、渡辺えり、松尾スズキら、現代演劇の音響プランの仕事が多い。日本舞台音響家協会理事。

■飯名尚人(いいな・なおと)

映像メディアWS

ダンス・アンド・メディア・ジャパン主宰

映像作家、演出家、ドラマトゥルク、プロデューサーとして幅広く活動。映像作家として佐藤信『The Sprits Play 霊戯』『リア王』、川口隆夫『a perfect life』に参加。ドラマトゥルクとして川口隆夫『大野一雄について』『Touch of the other』に参加。演出家として『ASYL』『熱風』などジャンル横断的作品を演出。メディアテクノロジーとダンスを融合するプロジェクトを推進するためDance and Media Japanを設立。国際ダンス映画祭プロデューサー。東京造形大学、京都精華大学で教える。

■高橋宏幸(たかはし・ひろゆき)

演劇概論

演劇批評家、桐朋学園芸術短期大学演劇専攻准教授

岐阜県生まれ。編著に『国を越えて アジアの芸術』。「図書新聞」、「テアトロ」にて舞台評の連載。評論に「プレ・アンダーグラウンド演劇と60年安保」、「原爆演劇と原発演劇」など多数。

■内野儀(うちの・ただし)

パフォーマンス概論

演劇批評家、学習院女子大学教授

日米の現代演劇を中心に、研究批評活動を展開。著書に『メロドラマの逆襲』『メロドラマからパフォーマンスへ』『Crucible Bodies』『「J演劇」の場所』など。

■佐々木敦(ささき・あつし)

パフォーマンス概論

思想家、HEADZ主宰、文学ムック「ことばと」編集長

芸術文化の複数ジャンルで長年にわたり批評活動を展開。2020年には『これは小説ではない』『それを小説と呼ぶ』『小さな演劇の大きさについて』など五冊の著書を刊行。

■犬丸治(いぬまる・おさむ)

伝統演劇論

演劇評論家。

「読売新聞」「テアトロ」等に歌舞伎劇評を執筆。2020年より読売演劇大賞選考委員。著書に「平成の藝談─歌舞伎の真髄にふれる─」(岩波新書)など。歌舞伎学会副会長。

■横山義志(よこやま・よしじ)

演技論史

ドラマトゥルク・舞台芸術研究

パリ第10大学演劇科で博士号取得。SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部、学習院大学非常勤講師。30カ国以上を視察し、次代の舞台芸術の枠組みを考えるため、西洋演技論史を執筆中。

■中村陽一(なかむら・よういち)

劇場環境論

立教大学名誉教授、東京大学特任教授、社会デザイン学会会長

80年代半ばより市民活動・NPO/NGOの実践的研究、基盤整備、政策提言に取り組む。民学産官協働によるまちづくり、社会デザインの専門家としてSB/CB、CSR、SDGs、ESG投資等をカバー。ニッポン放送「おしゃべりラボ~しあわせSocial Design」パーソナリティ。ジャズライブでのリーディングや演劇プロデュースも。東京芸術劇場運営委員。専門分野は、社会デザイン学、ソーシャルビジネス、コミュニティデザイン、NPO/市民活動論他。

■高宮知数(たかみや・ともかず)

劇場環境ゼミ

マーケティング・プロデューサー

広告代理店マーケティング部門、シアターアプルプロデューサーを経て独立。久留米シティプラザ初代館長、パルテノン多摩大規模改修/再開館に関する多摩市アドバイザー等を務める。立教大学社会デザイン研究科兼任講師。NPO法人文化の居場所研究所代表理事。

■植松侑子(うえまつ・ゆうこ)

企画制作実習

制作者、合同会社syuz'gen代表社員

フェスティバル/トーキョー制作、制作統括を経て、フリーランスの制作としてさまざまな劇場・組織・劇団と協働。舞台芸術の制作者人材育成と雇用環境整備のための中間支援組織「NPO法人Explat」の立ち上げにも関わり、現在理事長も務める。

(2024年12月1日現在)

劇場開館の 2009年に開講し、これまで 200人を超える修了生がここから羽ばたき、全国各地の現場で活躍しています。

舞台芸術の可能性を磨き、実践、挑戦する「劇場人」の育成をめざした「あしたのための演劇学校」。

あなたの一歩も、ここから踏み出してみませんか?

○主な就職先・勤務先

いわき芸術文化交流館アリオス 北区文化芸術活動拠点ココキタ 城崎国際アートセンター 久留米市シティプラザ 株式会社シアターワークショップ ジャパン・ソサエティー(NY) 杉並区立杉並芸術会館/座・高円寺

世田谷パブリックシアター WSラボ研究員 たちかわ創造舎 東京芸術劇場 新居浜市総合文化施設あかがねミュージアム 社団法人日本芸能実演家団体協議会 王子小劇場 東大阪市文化創造館

株式会社ファイブ・ミニッツ 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 山口情報芸術センター 株式会社吉住モータース 若葉町ウォーフ

○主な所属事務所

M.M.P 岡村本舗 有限会社現代制作舎 有限会社さかがみ企画

ストローハウス 株式会社長谷川事務所 ミズキ事務所 株式会社nora

○主な所属劇団・団体

かけっこ角砂糖δ 劇団黒テント 劇団短距離男道ミサイル ダンスO1 劇団フーダニット

○結成団体・ユニット

亜細亜の骨(台湾) 演劇ユニットnoyR ゲッコーパレード 劇団ドクトペッパズ さながら Plant M(大阪) BEBERICA theatre company(京都) 回人回製作所 カハタレ 三人之会 人間の条件 あくびがうつる

ほか

主 催 NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

提 携 東京学芸大学教育学部

協 力 一般社団法人日本劇作家協会、公益社団法人日本照明家協会、公益社団法人日本舞台音響家協会、

いわき芸術文化交流館アリオス、まつもと市民芸術館、伊丹市立演劇ホール(アイホール)、 北九州芸術劇場

後 援 杉並区